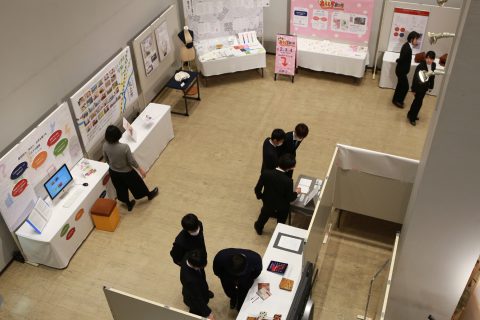

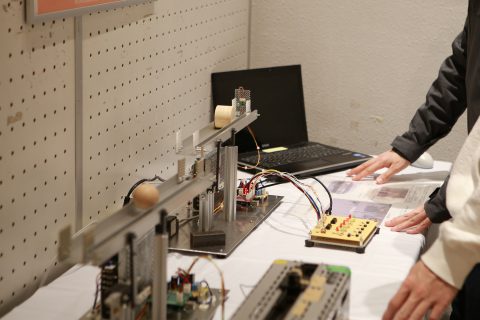

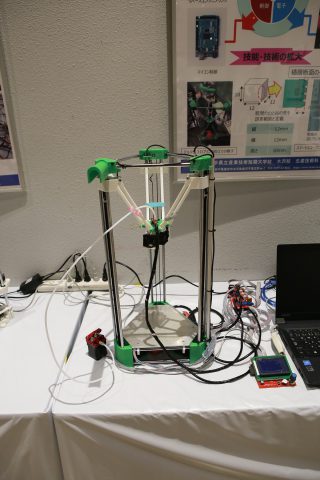

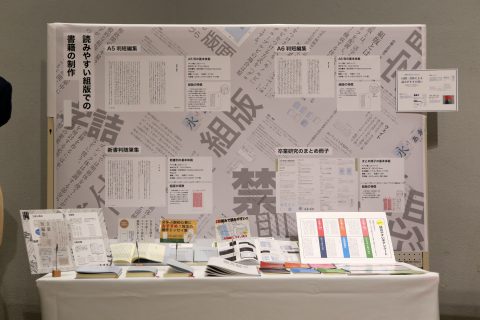

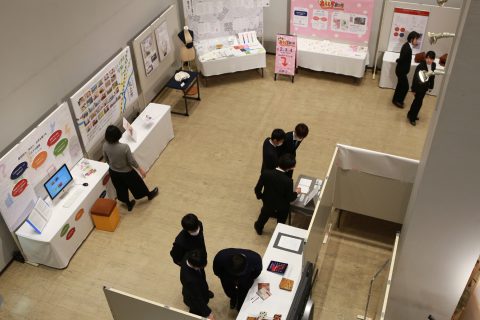

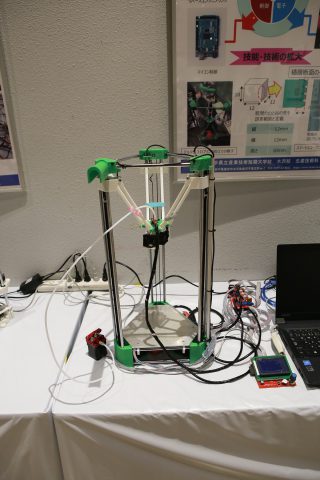

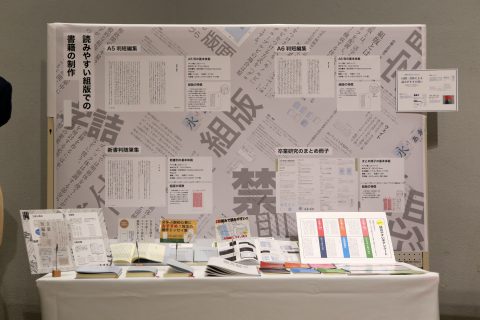

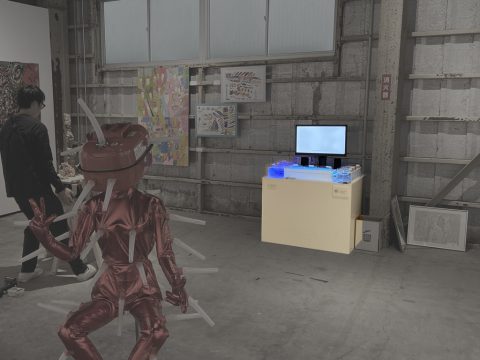

中止となった令和元年度の産技短展(卒業研究作品展)ですが、岩手県民会館での展示までは終了していたため、撤去をする前に記録用の写真撮影を行いました。

短い時間での撮影のため作品を全て記録することはできませんでしたが、みなさまにも「web産技短展」として会場の雰囲気を感じていただければ幸いです。

※プライバシー保護のため、個人が特定されないよう写真を加工しております

中止となった令和元年度の産技短展(卒業研究作品展)ですが、岩手県民会館での展示までは終了していたため、撤去をする前に記録用の写真撮影を行いました。

短い時間での撮影のため作品を全て記録することはできませんでしたが、みなさまにも「web産技短展」として会場の雰囲気を感じていただければ幸いです。

※プライバシー保護のため、個人が特定されないよう写真を加工しております

現在、2年生は卒業研究の真っ最中です。

2月19日(水)〜21日(金)に開催する卒業研究発表会に向け、毎日自分の研究テーマに向き合っています。

そんな中、卒業研究の成果物を展示する「産技短展」の告知用印刷物が完成しました!

デザイン・データ制作を担当したのは産業デザイン科の有志5名。自分の研究の合間に作成しました。

「つくる手・生み出す手」をテーマにビジュアルを考え、使用する紙や印刷用のインクを選定。

当校ではパソコンや機械を使う実習も多いですが、アイデアを形にすること、つくることは「手」からはじまります。人の手の温かみや力を表現するため雑誌をリサイクルした紙を使用し、産技短のスクールカラーをイメージさせる紺色とひらめきやチャレンジを連想させる蛍光オレンジの2色のインクを使用しました。

一般的に再生紙は発色がよくないので印刷が心配でしたが、蛍光オレンジの部分がハッキリと目に留まる仕上がりになりました。納品された印刷物を見て、担当した学生からも「うわぁ!」「きれい!」と喜びの声が上がりました。

ぜひ、ポスターを探してご覧くださいね。

2年間の集大成を県民の皆さんにご覧いただく産技短展は、2月28日(金)・29日(土)・3月1日(日)の3日間、10時〜18時(最終日は〜17時)、岩手県民会館 第一・第二展示室で開催します。皆様のご来場をお待ちしております!

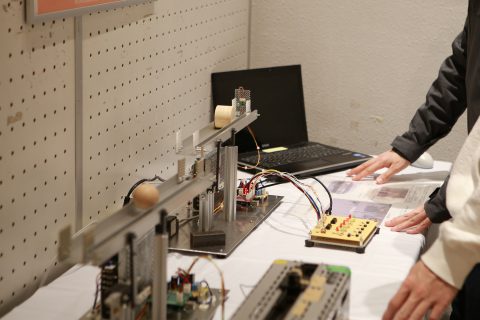

令和2年1月22日に、メカトロニクス技術科の学生を対象として、「いわて半導体アカデミー出前講座」が開催されました。この講座は、岩手県の今と将来の半導体関連企業を支える人材育成を目指して岩手大学が開設している講座です。

講師として、岩手大学生産技術研究センター特任教授の佐藤秀隆先生に来ていただき、「半導体とメカトロニクス」をテーマに、半導体と超スマート社会と将来展望、MEMS半導体、電子制御の雑音対策、真空技術や評価技術などについて、わかりやすく講義していただきました。

半導体そのものだけではなく、様々な視点からのお話しをいただいて、学生は半導体について興味をもって聞いていました。

今回、このような機会をいただいたことに講師の佐藤秀隆先生をはじめ、関係者の皆様に感謝いたします。

出前講座の様子

11月5日(火)、産業デザイン科の1・2年生で盛岡市内の企業見学に行きました。

まずは、盛岡市の川口印刷工業株式会社の見学です。1904年に荷札店として創業し、現在はポスターやチラシなどオフセット印刷をメインとした印刷物を中心に「rakra」などの出版物も制作する印刷会社です。

2班に分かれて営業〜デザイン・制作〜プリプレス〜印刷〜加工〜出荷まで、印刷物ができるまでの工程に沿って事務所や工場の中を見学しました。

工場見学の後は、産業デザイン科の卒業生である牧野さん、野田さんから印刷会社のデザイナーの仕事についてのお話をいただきました。

パソコンに向かってデザインデータを作るだけではなく、営業担当と一緒にお客様の元に出向き、要望などを聞きながら制作物を提案しているとのこと。

「学生のうちにやっておいたらいいことは?」「仕事のやりがいは?」など、学生からの質問にも誠実に答えていただき、学生も先輩たちの言葉に励まされた様子でした。

次に、この日まで滝沢市のアピオで開催されていた「KOUGEI-EXPO IN IWATE」に行きました。

会場の展示を見た後、「東北6県伝統的工芸品若手職人フォーラム」を聴講。参加していたのは学生よりは年上の皆さんでしたが、伝統工芸の世界では「若手」。伝統工芸を繋いでいくこと、働き方などにも触れ、聞き応えのあるフォーラムでした。

12月17日(火)、1年生がジョブカフェいわて主催の「企業見学バスツアーin花巻」に参加しました。

1社目は活版ディーアイ株式会社。1957年に活版印刷の工場として創業し、現在の社長が3代目です。印刷だけではなく様々なメディアでのプロモーション展開を行い、企画、デザイン、制作、イベントの運営なども行っています。

稼働している工場を見学させていただきながら制作の流れを営業の方から伺ったり、社長から現在の業態に移行した経緯や仕事のやりがいなど熱く貴重なお話を聞かせていただきました。

印刷物というとポスターやパッケージなど単体の「もの」として見てしまいがちですが、ターゲットが見て行動に移すまでの流れ中での目的によって形が決まります。その一部始終に関わることができるのがこちらの会社の強みであることが、お話からわかったのではないでしょうか。

マルカンデパート大食堂での昼食を挟み、午後は有限会社東北物産にお邪魔しました。

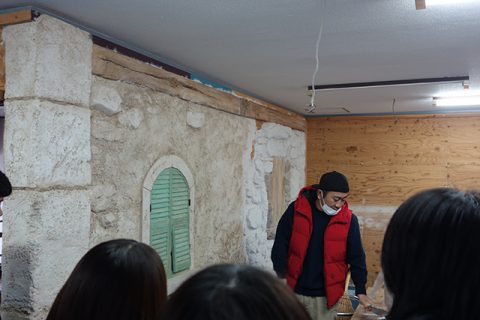

こちらの社長は畳製造や内装工事を行う会社を継いだ2代目です。独学でモルタル造形を学び、内装だけではなく外装までできるという幅の広さを他社にはない強みにしています。そのため、県内だけではなく県外からも受注があるそうです。

モルタル造形はモルタルを使った壁面の装飾で、テーマパークなどで見ることができます。手作業が好きな学生たちは目を輝かせてお話を聞いていました。でも、学校の壁をモルタル造形の練習台にはしないでくださいね…。

これまで働くことに対して具体的なイメージを持てなかった学生も、見学を通して何かを感じ取ったようです。

これからも様々な企業に出向き、直接社員の方からお話を聞くことで、自分の働き方、作ることとの向き合い方などを考えてほしいと思います。

最後に、各企業の皆様には貴重なお時間をいただき、この場を借りてお礼申し上げます。

令和元年の情報技術科はあらたに取り組みを強化した資格試験をはじめ、コンテスト参加など忙しい1年でした。振り返ってみたいと思います。

9月21日に盛岡市の小田島組☆ほ~るで開催された、ETロボコン東北地区大会 に2チームが出場し、チーム「fg4」が奨励賞を受賞しました。例年締め切り日に深夜まで作業していたのですが、今年は計画的に作業を進め、締め切り日もそれほど遅くまで作業せずに済みました。さすがに明るいうちに、とはいきませんでしたが。

3年間にわたり改良を加えてきた「水と向き合う」シリーズ。平成30年度の卒業研究で光の表現を加え、ひとまず完結とし「水と向き合う 最終章」として せんだい21アンデパンダン展 に出展しました。水に手を入れてかき混ぜると音や光が発せられる、インタラクティブアート作品として仕立てたものです。NHK仙台放送局「てれまさむね」の取材が入り、当作品も放送されました。

10月20日(日)に実施された、令和元年度秋期情報処理技術者試験で 基本情報技術者5名が合格し、春期試験と合わせると2年生の合格者は6名となりました。

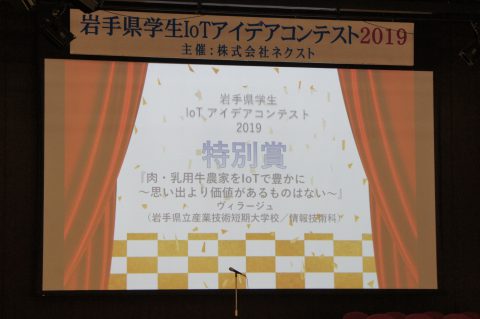

先日のブログでも紹介したとおり、情報技術科のチーム「ヴィラージュ」が11月24日に開催された岩手県学生IoTアイデアコンテスト2019に出場し、特別賞を受賞しました。

これからも情報技術科では学校外での活動に積極的に参加していきます。

産業デザイン科では、主にグラフィックデザインの分野でコンペや公募に参加しています。

授業の課題として行うこともありますが、自主的な参加に対しても技術指導などのサポートをしています。

今年度、公募に参加し入賞した学生の作品とコメントを紹介します。

(2年伊藤)これらのポスターを制作するにあたって心がけたことは、自分の伝えたいことをまとめること、ポスター自体の完成度を高めるということです。

そのために、先生方と相談しながらブラッシュアップを何度も行い、完成させることができました。こうして、力を入れて制作した作品が入賞することができてとても嬉しいです。

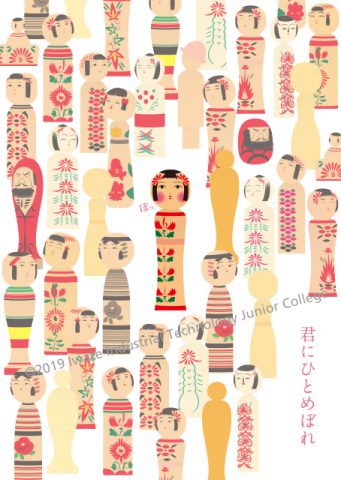

(2年田村)伝統工芸のポスターを制作するにあたり、「こけし」の何とも言えない魅力に惹かれこけしのポスターを制作しました。コンペを通し知らなかったものを知ったり、もっと好きになったり出来ることが楽しいです。手づくりならではの一つ一つのこけしの違いとともに、お気に入りの工芸品との「出会い」を表現しました。

(1年柳澤)自分の作品が他の作品と並ぶと見え方が異なり、自分のデザインの良さや改善点、考え方そのものが明確になったのでとても良い経験になりました。様々な作品を目にしグラフィックデザインの面白さに気づけたことも大きな発見でした。これからも楽しみながら、人の目に触れる機会を増やしていきたいです。

(1年田口)私は工芸ポスターの作品を作るにあたりコンセプトが固まっておらず、南部鉄瓶のお店に取材に行きました。取材は大事です! 話を聞いた方が模擬的に依頼を受けた気分になりますし、モチベーションが上がります。制作するときは勇気を出して取材してみましょう!

コンペ・公募に参加することで授業課題以外の題材に挑戦できるほか、表現の幅を広げたり、同級生以外の作品に触れることで刺激を得られたりなど、様々なメリットがあります。

授業以外の時間でアイデアを出したり制作を行うのは大変ですが、費やした時間の分、身につくものはあるはずです。これからも自分の力を試し、成長していきましょう!

令和元年12月3日(火) メカトロニクス技術科1年と産業技術専攻科が北上市の企業2社を見学しました。

午前中は、(株)IJTT北上工場様を見学しました。

こちらの工場ではいすゞ自動車のトラックエンジンのシリンダブロックを作っています。

トラックのエンジンという事で乗用車より大きなエンジンが

次々とラインで作られておりました。

見学後には、質疑応答の機会があり、ダクタイル鋳鉄とは?

第1工場と第2工場の違いとは?等の質問がありました。

普段見ることができない工場を見学できました。

大変ありがとうございました。

(株)IJTT北上工場様 見学前の会社説明

(株)IJTT北上工場様 質疑応答の様子

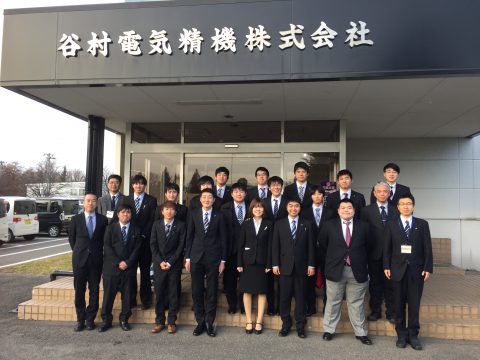

午後からは谷村電気精機(株)様を見学しました。

昭和42年創業の歴史ある会社で、医療機器、情報端末機器、半導体装置の開発から量産まで行っている会社です。ガソリンスタンドなどで見かける精算機や、血液分析装置、介護用の浴槽などが製造されている工場を見せていただきました。

見学後の質疑応答では、学生から介護用お風呂の構造、作動について質問があり、人間工学にもとづいて製作されているとの事でした。

当校の卒業生の方にもご案内をいただき頼もしい限りでした。

お忙しい中、丁寧にご説明をいただきありがとうございました。

谷村電気精機(株)様 見学前の会社説明

見学が終わり、玄関での集合写真 (笑えー)

情報技術科のチーム「ヴィラージュ」が11/24に開催された岩手県学生IoTアイデアコンテスト2019に出場し、特別賞を受賞しました。

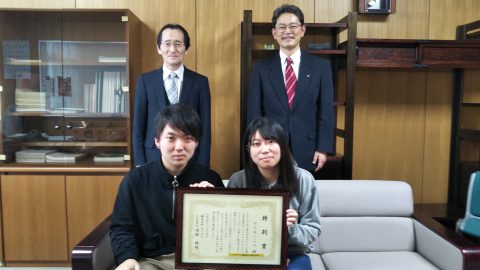

チーム「ヴィラージュ」のメンバは情報技術科2年の岩本美里さん、村井拓夢さんで、アイデア「肉・乳用牛農家をIoTで豊かに~思い出より価値があるものはない~」を発表しました。

岩手県の農業出荷額は年間約2600億円で、全国11位です。そのうち60%余りを畜産が占めていて、主要な産業となっています。しかし、大家畜(肉牛、乳牛)をあつかう畜産農家の数は、ここ30年の間に1/6の4500戸余りに減少し、担い手不足が課題となっています。その多くの畜産農家は小規模、つまり、家族で経営している状況で、生き物を扱うので休みがない、毎日の作業が大変などの現状を抱えています。ここにIoTを用いて作業の自動化を図ることで、いくらかでも休みが取れる、労力を低減するなどの提案を行いました。また、AIで餌と体調等の管理を行えば、岩手県全体での肉質や乳製品の向上が図られるのではないでしょうか。

11/27には受賞の報告を行い、千葉校長からは、「引続きIoTに取り組んで、研鑽を積んで欲しい」と今後の活躍に期待する言葉が送られました。

なお、今回のコンテストの内容は、

2019年12月28日 17:10から岩手めんこいテレビで放映予定です。

岩手県学生IoTアイデアコンテスト2019は、岩手県内のIT人材の育成、発掘と県内での実用化が見込めるIoT活用案の創出を目的として株式会社ネクストが主催しています。

「いわてEVミニアカデミー」は、次世代自動車関連産業分野を担う技術者人材の育成と地域への定着促進のため、厚生労働省の「地域創生人材育成事業」として県から委託を受けた一関工業高等専門学校が主催し、本校と連携して開講するものです。

EVキットカー(PIUS)を教材として使用し、EVの基礎的な構造や技術を学びました。分解・組立作業は、自動車の生産工場をイメージしており、5Sの徹底や作業工程改善のための話し合いを所々に織り込み実践的に学びました。

このミニアカデミーに、メカトロニクス技術科・産業技術専攻科の学生が参加しました。

2日間という短い期間で分解組み立てを行うため、チームワークも必要とされる有意義な実習でした。講師の方々には、丁寧かつ熱意のある御指導をしていただきました。大変ありがとうございました。

当校では、自動車関連産業に携わる卒業生も多いことから、このようなアカデミーを通して次世代モビリティー開発に関わる人材育成の一翼を担っております。

11月20日、楽園祭実行委員長の折戸勇太さんと、実行委員の岩本美里が矢巾町社会福祉協議会の佐藤由子事務局長を訪問し、「楽園祭2019」で集まった募金を「令和元年台風15号千葉県災害義援金」に寄付しました。

これは、10月5日と6日に行われた「楽園祭2019」において、地域支援の一環として募金活動を行い、来場された皆様からの善意と模擬店等の売上の一部を寄付したものです。

折戸さんと岩本さんから楽園祭における募金活動と寄付の趣旨を説明し、佐藤事務局長に「災害復興に役に立ててください」と118,641円を贈呈しました。矢巾町社会福祉協議会を通じて千葉県に寄付されます。

この度の台風の影響により被害を受けられた皆様に謹んでお見舞い申し上げます。また、皆様の安全と被害を受けられた地域の一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。

楽園祭に来場され、募金活動にご賛同いただいた方々の善意に感謝いたします。ありがとうございました。